二

岁计

岁计之比较

明治初年(西历一千八百六十七年~八年),政府一岁所入仅三千三百有余万圆。其中经常收款三百有余万圆,临时收款二千九百有余万圆。临时收款多赖楮币(钞钱)发行及借款。此时政府一岁之度支(岁出)三千有余万圆。其中经常出款五百有余万圆。临时出款二千四百万圆。如明治初年,有战务其用兵之费则为临时出款是也。

明治三十七年(一千九百四年~五年),岁计其岁入共计二亿二千九百有余万圆。中有经常收款二亿一千七百有余万圆。临时收款一千二百有余万圆。岁出共计二亿二千三百有余万圆。中有经常出款一亿七千一百有余万圆。临时出款五千一百有余万圆。是岁日俄开衅,日本政府用兵之费,达至五亿七千五百万圆。是亦为临时出款。假令除此临时之费以其余观之。经常收款较明治初年加增至七十二倍。临时收款则反减少至二分之一。是岂非财政之大进步乎。但明治元年新政府才由旧政府收受政权。继以战乱庶政未理诸藩之收款与幕府收款之一分,未入于新政府之岁计。故新政府所收之数不足以示全国岁入总数也。

财政之发畅

财政之发达其所由不止一二端。制度之更革,产业之振兴,国家经济因以进步而岁入亦渐以加增。若岁出之加增,则多由于战务。

财政之大改革

大政维新之初尚有封建诸侯。各藩领其版图,而中央政府之权力未甚坚实。明治四年七月始有废藩置县之举。于是全国政权统一。新政府锐意整理财政。先改定货币制度。又断行地租改正。所谓地租改正者,公认庶民领有土地之权,察地税不均之实情按准而使之平也。既而易贡米之制以赋钱之率。杂税凡二千有余种行于各地者,新政府尽废之。

向者德川幕府及诸藩多负债。且各藩所发行之藩钞(楮币)亦甚多。新政府皆设法处理之。华族士族之家禄咸易米以钱,未几又以公债券代之。国币出纳尤甚慎。定《出纳法规》。于是始有会计年度及预算结算之制。财政之制度,至明治八、九年略得整备,明治十年有西南之乱,军费颇巨楮币增发而价下落。

明治十一年至十九年之发畅

明治十一年至十九年政府整理楮币。其间有朝鲜之变,陆海军备不能不扩张。而开通铁路之议亦行于庙阁。岁计加增,而渐求新税,或补以公债,亦势之所不能已也。如国库出纳,预算结算,公债,银行等诸法规,多于是期得进步改良焉。

十九年至二十六年之整理

明治十九年至二十六年,政府施设务以修正诸制度之不备。盖是时为宪政创始之时期也。明治二十三年始开帝国议会。共议岁计预算案也多消极,以削减岁出诸款为旨。于那岁入年年多剩额。明治十九年以后政府实行楮币兑换之制。货币在市场之通融略顺调。金利低落,旧公债之高利者咸易以利率五朱(五厘)之新公债。公债渐得清偿。政府又修正全国田圃之法定地价,以匡其不平。地租入国币者因此减数百万圆。此际日本政府之财政实为昌泰之时。

二十七年以后之发展

明治二十七年日清开衅。于是日本政府之财政乃大变动。岁计膨胀颇呈急激之势。三十三年北清有团匪之乱,日本财政亦增膨胀。明治二十八年以后日本政府所得清国赔款,又有公债(铁道公债、事业公债)之募集,租税之增加而岁入骤增巨数。当是时,陆海军备交通机关及教育机关等皆扩张增大。加以台湾之经营,制铁业之创办,及他重要之企图,岁出亦逐渐益多。

盖自明治元年以后,庶政之改良恒有一定之方针,能培养国力之根源。迨十九年之后,政府竭力以助商工诸业之振兴,以资于国力之发畅。故近年国币之出纳虽逢急激之膨胀,而国力尚绰绰有余裕不遽至涸穷也。日俄之战,日本所消战费巨数,而无疲惫之色,自示其强国之资格而有贡献于世界之平和,亦可谓其财政坚实之效。

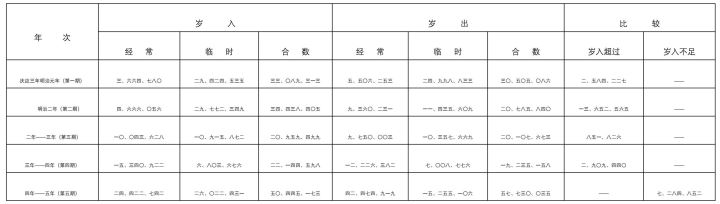

下列岁入岁出自明治元年至三十七年之对照表。

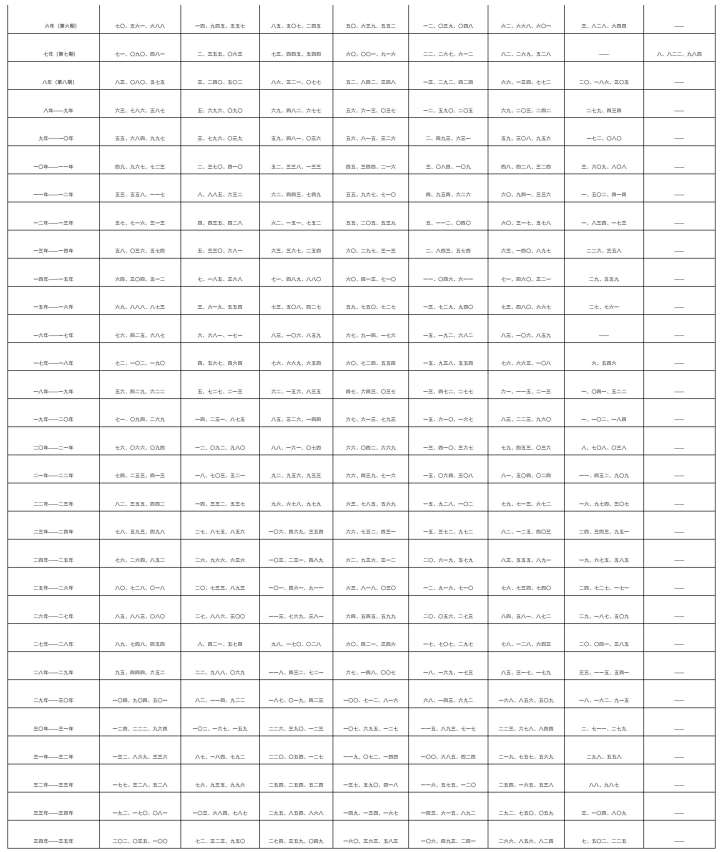

续表

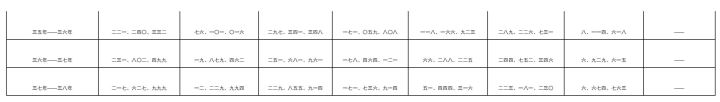

续表

此表只示国库广通会计之出纳全数。别有特别会计如台湾总督府、官办诸学堂、官办铁路及官办诸业之财计,皆在此数之外。

国币出纳

凡现钱之出纳,无论广通会计与特别会计由政府金库管之。日本银行专任经理之责。日本银行既负此责务,故政府亦贷以殊恩也。明治初年国币之处理颇复杂而不敏捷,凡收款人民输入之后稽留多日始充度支之用。各官厅皆备有特别金库主管者,每厅异其人而彼此互无通融之便。故各金库必有现钱多数之备,以使无碍其支付之时。

政府逐渐整理诸金库而图其统一,明治十九年其制度乃略完成。

财政之公示

国币之出纳,必照会计之法规而编成结算,经会计检查院之审查,而报告帝国议会,使公众周知之,不复如旧政府财政之紊乱矣。

1